由藝展中心、SIID深圳市室內建筑設計行業協會��、深圳市阮斌設計有限公司聯合舉辦的“自然中的審美���,藝術中的邏輯”的設計論壇��,在這熱情洋溢的暖冬里開講了����。本次論壇特邀深圳大學藝術設計學院教授鄒明����、中國著名青年雕塑家戴耘為大家帶來一場關于繪畫與雕塑藝術的分享。通過兩位老師的精彩分享����,不僅讓大家對設計與藝術的關系有了深刻的理解和感悟�����,同時給在座朋友們帶來設計的啟迪與鼓舞,此論壇吸引了近百名設計愛好者慕名而來。

部分嘉賓合影

論壇現場

SIID理事、深圳市阮斌設計有限公司總經理 · 創意總監阮斌�����,作為本次講座的學術主持��,為現場觀眾介紹了到場來賓���。

SIID執行會長盧濤致辭:首先,我對前來的觀眾朋友們表示衷心的感謝,本次講座很榮幸請到了鄒明與戴耘兩位知名藝術家����,為大家帶來一場設計與藝術的探討��,這既讓設計富有了藝術的美學和意趣,也傳承了SIID協會的文化與創新理念。SIID協會自成立以來,一直有著強烈的社會責任感����,不斷地尋找能夠為設計師服務���、推廣和推動行業發展的途徑��。大家要不斷地進行學習和交流,開拓視野�,才能促使行業進步�����。最后祝愿SIID協會能夠和藝展中心攜手共進,為深圳“設計之都”���、“創意城市”的建設增添新的活力,讓深圳這座年輕的城市擁有更富創意的未來���!

自然中的審美,藝術中的邏輯

從江南到南疆—鄒明

1990年從江南大學調到深圳大學,一晃已經有二十八年了���。我的從業經歷是很豐富的,除了繪畫,我還做過設計類的工作,如空間設計、室內設計����。除此之外�����,還涉及過陶藝與公共藝術�����。但是��,無論換多少個工作����,我以一貫之的是藝術���。我的生活內容是很跨界���、很綜合的����,我把它概括為兩個詞“和而不同”、“殊途同歸”�,其實歸結起來就是藝術����。引領設計師跨進設計行業這個大門的����,可能不只是設計,還應該有美術�,因為你會從二者中發現很多新鮮的東西��。

作為一個設計師來說,我們需要掌握與時俱進的科技�、技術等���。除此之外�,還需要一份藝術情懷����,這個情懷可以概括為理想或是對美好生活的一種向往�。結合對藝術的思考、對生命的感悟才能讓設計具有溫度���。

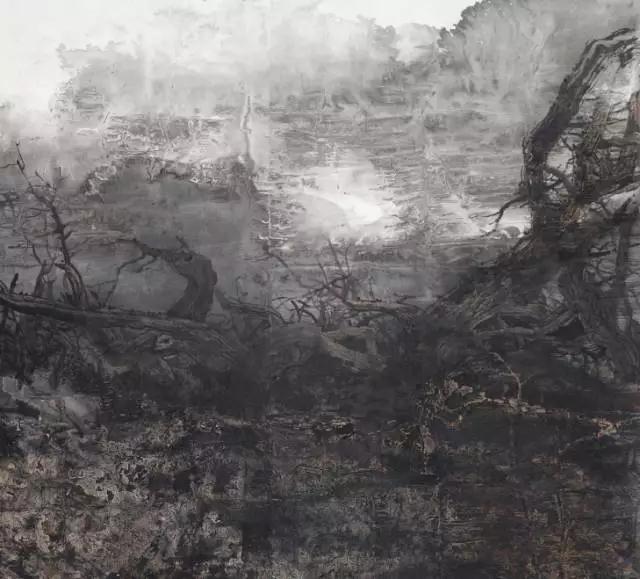

從江南到南疆,江南是我生活過十幾年的地方���,也是我繪畫的地方。因為我喜歡江南�,在那里�����,我可以找到抒發自己內心情感的事物。南疆指的是新疆的南部����,是我近幾年主要寫生的地方��。在南疆的寫生過程中,讓我感受頗多�����,南疆擁有很多大山大水的壯美景色���,但最令我感動的卻是胡楊林�����。其實這兩個地方形成了很有意思的對比���,江南的秀麗��、陰柔�、文雅與南疆粗獷、雄渾、壯美形成巨大的反差���,讓我感受到了生命不同的兩個途徑,而這種感悟我融于畫作之中。

水墨是一個很專業的中國畫的表現形式,我們通常說:“墨分五色��,濃�、淡、焦、干���、濕”等專業術語。但是當你表現在畫上的時候�,就會發現所有的繪畫是跟自身的情緒來流動變幻的

老街�,這是在江南很多見的一個場景。我們怎樣用繪畫來表現這么多的門窗或是建筑細節,我的做法是將塔門統統歸納在墨色里面����,而集中的亮度一點�,就是繪畫里最想表現的東西���,也就是畫面的視覺中心���、趣味點��。

水墨畫通常是用墨的濃淡來表現層次��,用物象的大小來表現遠近的,尤其是留白����,以白當黑����,它不只是白����,而是虛擬的一個空間����、一個物象或是一束光。在畫里����,大家會感受到的應該是一種陽光�,所以我把它起名叫做《云開霧散時》��。

如果說江南能讓人感受到的生活是優雅���、寧靜的��,那么南疆就絕對會給你心靈一股沖擊,尤其是胡楊林。我第一次見胡楊林是在阿克蘇的沙雅�����,一片沙漠里�����,你所看到的地平線就是樹的盡頭����。很難想象在那片荒蕪的地方它們受的是怎樣的洗禮��。夏天的胡楊林很炎熱�����,蚊蟲肆意叮咬,但是當你真正進入畫境時���,就會將這些所無視�。這就是現場寫生,記錄的是一種經歷�、感受���,如同胡楊的三千年精神���,一千年不死����,死后一千年不倒�,倒后一千年不朽。

我們所看到的胡楊早已枯死�����,但它依然躺在沙漠里,剩下的只有樹皮�。但同一畫面會帶給生在不同年代的人們不同的感悟���,最能夠打動我心靈的東西是胡楊體現的英雄主義情結�,具有濃厚的悲壯色彩�����。讓你去思考感悟到很多事情����,如一代人所經歷的社會變遷或是一種心靈寄托���。生命和星魂是大自然賦予的��,所以這幅畫我起名為《大漠生靈》。

觀看了兩個不同系列的畫�����,也分享了一些藝術人對生活的感悟����。如果在江南水鄉里面感受的是清靜,那么再看新疆的胡楊林��,就會造成視覺和心理上的強烈反差���,而這種反差就是你對生命的思考��。藝術和設計是一樣的����,也同樣需要情懷與理想�����。

走進公共空間的個人創作—戴耘

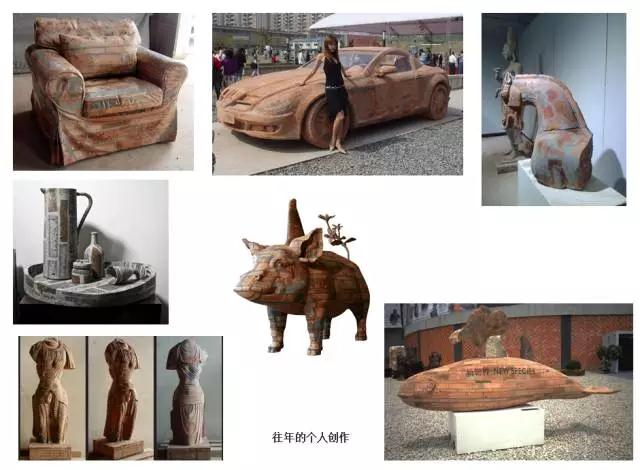

一般來講�����,雕塑家創作的作品,通常指的是陳設架上的藝術品或是大型的城市雕塑���。它們可能是在特定的背景下所設計的產物,比如說國慶節���、勞動節等命題,在這個既定的前提下的命題作文,但他們都不是我今天要談的創作狀態��。

這些年的創作��,我主要是用磚和水泥這兩種材料,因為我覺得磚這種材料���,其實是一種農業社會的積淀,它是用黏土燒制而來的。與我們現在所用的建筑材料�����,瓷磚或鋼����,給人帶來的感受是不同的。它有著農耕文化的氣息。我是在西安這座古城里成長的��,所以對釉黏土燒制而來的物品有著深厚感情��。

如果你真正把所有的思緒投入在一個藝術作品或是設計上����,你會發現它所呈現的應該是你的成長經歷�����,但是如果你長期處于商業環境里�����,可能漸漸就會失去一些比較真切��、有血有肉的東西,這個也是我們不希望看到的。

這個作品是《靜物》�,所有學畫畫的人都要從畫色彩靜物或者素描靜物開始���,這個是用了磚和水泥材料制作的���。其實雕塑很少有表現光影的,因為它比較強調實體的三維,我把特定時間的投影做在了這個雕塑上面�����,把時間觀念與之融合一體�。

《午后》這個作品參加了798藝術節, 我將大家熟悉的實體空間辦公樓、煙囪����、廠房����、油氣罐等建筑物軟化變形��,衍生出一處虛實相間�、亦真亦幻賦予詩意的午后風景����。試圖使觀者在欣賞游覽中,與藝術家共同完成一次對大工業時代痕跡的消解�、轉換和重建���。這個作品方案是先在798園區內選景拍照���,然后用三維軟件根據實景照片�����,建模作出一個仿真場景。依據模型形成的投影形狀將建筑實體作成壓縮的扁平世界��,煙囪像軟管延伸到水池卻又如浮橋可行�,油氣罐的倒影被轉化成低洼地。它從實用的建筑中衍生來,但是又超越了它的實用價值,使它對原有的工業時代的痕跡有了重組與再生長的可能����,這也是一個藝術品進入公共空間的案例。

《影跡》的作品創作理念是以珠三角地區城市化進程與嶺南村落古舊建筑拆遷留存的現實問題為背景的��。期望在新社區中留下一份有關記憶的生活形態�、原始居住方式的影子和痕跡。作品將嶺南古村落的基本元素��、形態進行碎片化的重組���,形成一處原村落的投影�,意象地散落在起伏的地面上,自然形成記憶空間�。